収入超過者問題の新たな段階

仙台市復興公営住宅収入超過者に対する割増家賃が被災者の生活再建に深刻な影響を及ぼしている。庄司あかり仙台市議が入手した資料により,収入超過者に課せられる上限家賃(近傍同種家賃)の一層の上昇が明らかになった。

表1 高額近傍同種家賃上位5住宅(各住宅において最も高額な近傍同種家賃住居の同家賃額)

| 順位 | 住宅名 | 2021/4/1 | 間取り | 2018/6/15 | 間取り |

| 1 | 荒井西市営住宅 | 192,700 | 4K | 182,200 | 4K |

| 2 | 岡田市営住宅 | 180,400 | 4DK | 182,800 | 4DK |

| 3 | 卸町市営住宅 | 178,800 | 4DK | 167,700 | 4DK |

| 4 | 通町市営住宅 | 178,500 | 4DK | 170,400 | 4DK |

| 5 | 霊屋下第二市営住宅 | 170,400 | 4DK | 162,900 | 4DK |

近傍同種家賃が上昇するのは,地価の上昇が反映するためである。(低下要因としては経年劣化があるが経年劣化による低下分より地価上昇の影響が遥かに大きい。)今後も地価上昇が続けば,近傍同種家賃はさらに上昇する可能性が極めて高い。ただし,上記の表で上位にある住宅を見ると,上昇要因ではなく近傍同種家賃の額そのものは必ずしも地価が主要因とは言えない。荒井,岡田など地価が低い地域の住宅でも20万円近い近傍同種家賃になっている。これは,住宅の建て方,形式が影響している。荒井西市営住宅は比較的低層の3階建て,1棟のみで戸数は14戸と小さい。建設単価を数十戸,あるいは百戸以上で負担し合う高層の住宅よりも,小規模の住宅の1戸当たり建設単価が大きくなってしまう。建て方という入居者の生活上の便益にほとんど影響しないことが上限家賃に跳ね返り,不当な負担を強いられることが,庄司議員の議会質疑で明らかとなった。また,荒井西は2016年1月の竣工で,建設時期が遅く建設資材や労賃の高騰後であったことも近傍同種家賃を押し上げた。

このブログで取り上げる収入超過者問題とは,公営住宅入居者が,入居後3年を経た時点で,入居収入基準を上回る所得がある場合,公営住宅法(以下,単に法)第28条の規定によって明渡努力義務と支払い能力をはるかに超える高額な割増家賃を課され,ほぼ例外なく,退去に追い込まれる問題である。表に示すように家賃が最も高額なのは荒井西市営住宅4Kタイプの19万2700円,月額20万円に届こうかという法外なもので,この金額を支払って住み続けることのできる被災世帯があるはずもなく,実際,この住戸の入居者から庄司議員が相談を受けて,割増家賃を減免することを求めて交渉したが,埒が開かず,結局,退去を決意したという。

収入超過者問題を顕在化させた大震災特例

東日本大震災で供給された災害公営住宅で,収入超過者問題が顕在化したのは,大震災で住宅が滅失した被災者には,被災市街地復興特別措置法(以下,復興特措法)第21条により,住宅に困窮しているなら,それ以外の入居条件を問われなかったからである。すなわち,収入にかかわらず入居できた。復興特措法は阪神・淡路大震災直後の1995年2月に急遽成立したもので,激甚災でも同様の措置が採られた。ただし,被災規模が過去の災害とは全く違う。被災規模を踏まえるなら,入居時に入居収入基準を課さないだけではなく,入居3年を経て入居収入基準を超えていると収入超過者として明け渡し努力義務と割増家賃を課すことも,特例で免除すべきであったろう。しかし,そこまで国は踏み込まなかった。その結果,収入超過者がかつてない規模で発生することになったのである。

下駄を預けられた自治体は困惑した。阪神・淡路大震災時の神戸のような大都市ではなく,大半は既に過疎化の進行する小規模自治体である。特に,岩手県の三陸沿岸で市街地のほぼ全域が壊滅的被害を受けた市町村の場合,収入超過で退去を迫られた被災者を受け止めるべき民間賃貸住宅がもともと少なかったことに加え,その少ない住宅も一緒に被災していたから,行くべき場所がない。収入超過者問題は,人口流出を加速させ復興計画そのものを危機に陥れる深刻な問題と認識されたのである。

ここでは詳しく論じないが,災害公営住宅に関しては,低所得者向けの減免制度についての不満もあった。国が用意した家賃減免補助事業(東日本大震災特別家賃低減事業,以下,特別低減事業)は,通常の応能応益家賃システムで最低所得分位である第1階層(政令月収10万8千円以下)のうち,政令月収8万円以下をさらに4分割して,管理開始から当初5年間は特段の減免を行うことを想定して,通常家賃との差額を補助するが,6年目から補助率を漸減し10年で補助は終了するという設計になっていた。これは,補助金としての設計であって,実際の家賃減免措置は自治体が自由に行なって良い。すなわち,補助金で補填される額を超えて減免するのは自由だが,補助金はそれ以上は出さないということである。しかし,事業の対象要項には,このように補助金を出すとだけ書いてあって,実際の減免は自由にしても良いと書いてはいないから,多くの自治体は要項をなぞる形で減免を行なった。すなわち,6年目以降は補助金の減額に従って減免額も漸減させた。(尤も,実際の減免はご自由にと要項に書いてあったとしても,年間予算をはるかに超える復興事業の財政負担に直面する中で,被災自治体が独自に補助金での補填額を上回る減免に踏み切るという判断は難しかったろう。)

そのため,災害公営住宅入居者で減免対象となった世帯の不満は大きかった。対象となったのは高齢で,年金生活者が大半だから,被災から時間が経過すれば,収入機会が改善するわけではない。収入が増える見込みはないどころがむしろ減少するのに,家賃は徐々に上昇するとなれば不安が強まるのは当然である。これは,被災自治体の認識とも一致していたので,ほぼ全ての自治体が,補助金を漸減せずに6年目以降も維持すること,10年で終了せずにさらに延長することを求めていた。

すなわち,災害公営住宅に関し,当初から収入超過者問題への対処と低所得者向け特別低減事業が被災自治体共通の関心事であり,岩手県の被災自治体を筆頭に,国に対してその改善を求める要望が寄せられていたのである。

復興庁事務連絡(2017年11月17日)のインパクト

この問題の大きな転機となったのが,2017年11月17日に復興庁が被災3県災害公営住宅担当部局宛の発した事務連絡である。

この事務連絡は,被災自治体はもちろん,被災者支援に取り組んできた市民団体の立場からも運動自体の転機となる重要な内容を含んでいた。ポイントの一つは,国として,すでに行なっている支援に上乗せして支援することはないということを明確にしたことである。被災自治体のほとんどは,自治体が行う復興事業と国の用意した交付金事業は連動していると認識にとらわれていたから,自ら独自の支援に踏み切るという姿勢には乏しく,国の制度設計そのものを変えて欲しいという要望の出し方だった。とりわけ,特別低減事業については,国の補助金を増額する「制度拡充」を求めていた。しかし,災害公営住宅の家賃に関しては,特別低減事業とは別に,災害公営住宅家賃低廉化事業(以下,低廉化事業)の補助率のかさ増しが行われている。これは,建設コストと維持コストから導かれる採算賃料(近傍同種家賃)と公営住宅家賃の差額の一部を,管理開始から最大20年間補助するもので,一般の公営住宅の場合に補助率が2分の1(実効補助率では45%程度)であるのに対し,通常災害においては3分の2が補助される。これが,激甚災害ではさらに当初5年間は4分の3になる。一方,東日本大震災では,地方負担分の2分の1が追加的に国庫補助としてかさ増しされる。東日本大震災は,もちろん激甚災なので,東日本大震災の復興交付金事業としては,当初5年間は8分の7,残りの15年は6分の5が補助される。加えて,それでも残る地方負担分も,震災復興特別交付税(震災特交)で補填される。つまり,結果的には近傍同種家賃と公営住宅家賃の差額を全額国が負担する。この金額が莫大であることを踏まえて,上記の復興庁事務連絡では,既に格段の国庫補助を行なっており,それに追加して新たな支援は行わないとしたのである。

(なお,少なくとも,2004年地方分権一括法で,公営住宅家賃補助が交付税化されるまでは,地方負担分は通常の交付税で措置されていた。交付税化により2004年以前に建設された公営住宅の家賃低廉化補助は廃止され地方負担分の交付税措置に統合されたが,2005年以降に建設された公営住宅の家賃低廉化補助は,地域住宅交付金へ,また2010年に社会資本整備総合交付金(社総公)が創設されて以降は社総公へ引き継がれている。地域住宅交付金,社総公における地方負担分も,おそらく交付税措置がされていると思うが,まだ確認できていない。)

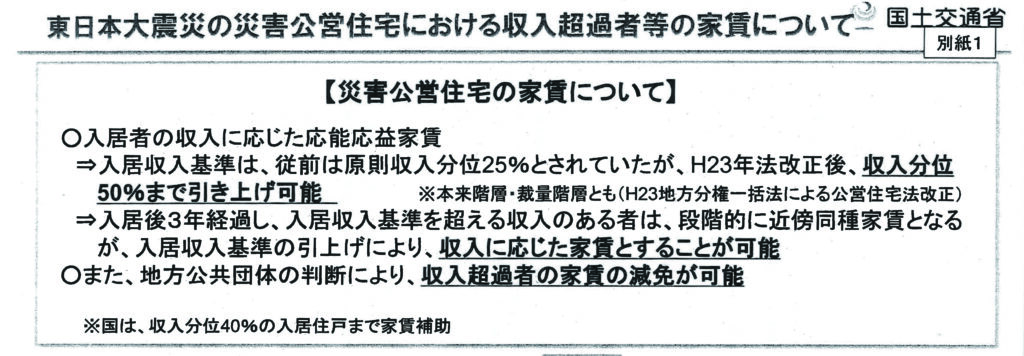

復興庁事務連絡の第二のポイントは,国としての追加の支援は行わないが,家賃に関わる取り扱いは条例で地方自治体が主体的に決めることができるのだから(2011年4月地方分権一括法による公営住宅法改正),既に行われている格段の支援を活用して,具体的事例も示して,地方自治体が独自に対応することを促したことである。

例示では,収入超過者対応を最初に取り上げ,上記の公営住宅法改正(2011年4月)により,裁量階層向けには収入分位40%だった入居収入基準上限を本来階層・裁量階層を問わず収入分位50%(25万9千円)に引き上げたことに注意を促した上で,以下の抜粋に見るように入居収入基準を引き上げることで,明渡し努力義務と割増家賃を課さずに「収入に応じた家賃」とすることができると,自治体の対応を促したのである。

これは,復興庁(というよりも主管する国交省)自身が収入超過者に課す割増家賃の逆進性という矛盾を自覚していることの表れであるが,既に行った格段の支援を行ったのだから,それを使ってその欠陥の是正を被災自治体の裁量で行ってほしいというわけである。本来なら,住宅被災者は裁量階層とするということを復興特措法に規定すべきだったと思うが,公営住宅の家賃等は事業主体が条例で定める建付けなので,そこまでは踏み込めなかったということだろうか。

この通知を受けて,多くの被災自治体が,収入超過者向けの家賃負担の軽減に踏み出すことになった。中でも,県営住宅として県自ら災害公営住宅を供給していた岩手県は,県営住宅等条例施行規則を改正し,県知事の告示によって,県内で災害公営住宅として最も早く供給した県営平田住宅(釜石市)の住戸タイプ別近傍同種家賃(3DKタイプで77,400円)をみなし近傍同種家賃とし,県内全ての災害公営住宅に適用することとした(岩手県では,入居収入基準の引き上げも検討したが,入居時に将来収入超過となることを嫌って入居を断念した世帯に配慮して,収入基準の引き上げではなく上限家賃の引き下げで対応することにした。2018年9月10日,岩手県県土整備部建築住宅課ヒアリング)。この措置により,復興需要による建設費高騰が近傍同種家賃に反映することを回避したのである。岩手県内の被災市町村は,こぞって県の制度に追随した。同一自治体内にある県営住宅と市町村営住宅とで取扱が異なることを避けたためである。また,福島県いわき市も,岩手県に倣ってみなし近傍同種家賃を採用している。

収入超過者対応を拒否する仙台市の不当性

宮城県内被災市町はみなし近傍同種家賃の導入は行わなかったが,一定期間割増賃料分を減免するなど,半数を超える被災自治体が何らかの収入超過者対応を行なっている。ただし,石巻市についで供給戸数が多かった仙台市が,収入超過者への対応を頑なに拒否していることが問題である。

仙台市が収入超過者対応を拒否する理由は,以下の3点である。

- 公営住宅は,「真に住宅に困窮する者に対する」ものであって,法に従って収入超過者に割増家賃を課すことは収入に見合った応分の負担を求めているのであり,割増家賃を支払わずに退去するも,割増家賃を支払って居住し続けるも,入居者自身の判断である。

- 土地・住宅調査が示すように,仙台市内には,多様で十分な数の民間賃貸住宅のストックがあり,仮に災害公営住宅を退去することになったとしても,居住の安定が損なわれることはない。

- 仙台市営住宅の空き家募集では,現在も高倍率が続いており,公営住宅が本来対象とすべき低額所得者の住宅需要に応えることができない中で,被災者とはいえ,収入超過者を特段に優遇することは著しくバランスを欠く。

しかし,この3点はいずれも正当性を欠いている。

まず,仙台市が好んで主張する公営住宅は「真に住宅に困窮する者」向けだという表現は,実は,法令のどこにも記載がない。法第1条は「住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し,又は転貸することにより,国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与する」とし,事業主体が定めた入居収入基準を上回る所得がある世帯の入居を制限することを定めているが,「真に」という修飾語は書かれていない。おそらくは,1995年(平成8年)の抜本改正に際して改正法案とともに提出された「公営住宅法の一部を改正する法律案(内閣提出)に関する報告書」の「議案の目的及び要旨」において「真に住宅に困窮する者に対して公営住宅の的確な供給を行うため」と記されたものを引用しているのであろう。しかし,それに続けて記された主要な改正内容は,高齢者等へ配慮した入居収入基準の設定(すなわち,裁量階層に対する収入基準の引き上げ),応能応益家賃の導入,買取・借上の導入(すなわち民間開放)の3点であって,収入超過者への締め付けの強化では断じてない。実際,同改正法をめぐる国会質疑では,従来あった第一種公営住宅,第二種公営住宅の区別が廃止されることに伴い,入居収入基準が収入分位33%から25%に引き下げられることで収入超過者が増加することへの懸念が取り上げられた。答弁に立った中尾建設大臣は,収入超過者に明渡し努力義務や割増家賃を課すことを是としながらも,「収入超過者となったことに伴い急に居住の安定が損なわれるということも妥当ではない」として近傍同種家賃への段階的な引き上げや他の公的住宅への斡旋などの意義を指摘している。改正法を提出した政府として,収入超過者といえども居住の安定を図るべき必要があるという認識であったことを見過ごしてはならない。

なお,割増家賃を「収入に見あった応分の負担」というのも,仙台市が好んで使う言い方である。しかし,割増家賃の行き着く先は近傍同種家賃である。収入基準を超過していれば,超過の程度に関わらず最後は全て同じ近傍同種家賃となる。これは超過額が小さい世帯のほど家賃負担率が大きくなり,超過額が大きな世帯ほど家賃負担率が小さいという逆進的家賃であって,公営住宅本来の応能応益家賃とは真逆である。現に,復興庁事務連絡は,収入超過者とならないように収入基準を引き上げることで,「収入に応じた家賃とすることが可能」と述べている。仙台市の言い分は,国の認識に反しているのである。

第2の点については,住宅ストックと市場に供されているフローとしての住宅との明らかな混同がある。災害公営住宅を退去した世帯の居住の安定にとって重要なのは,市場に出ている空き室,すなわちフローとしての住宅である。しかし,仙台市が根拠としている土地・住宅調査は,住宅の所有者ではなく,住宅の居住者に調査票を配布して行う調査であり,現に居住者に占有されている住戸についての結果が示されるのであって,空き室についての情報は提供されない。災害公営住宅退去者の居住の安定が脅かされないという根拠には,「多様で十分な数の住宅ストック」ではなく「多様で十分な数の空き家」の存在を示さなければならいのである。

事実は全く逆である。

筆者が,民間賃貸住宅情報サイト(スマイティ,https://sumaity.com/chintai)で検索したところ(2018年3月18日,14時現在),仙台市内で同サイトで募集されていた全物件数は22,652件だった(これは各不動産業者が自主的に登録した物件で,重複を排除できない。従って,この数字は相当に過大である)。ところで,公営住宅の収入区分別の家賃は,規模を65㎡に固定すると,令第2条第2項に記されている家賃算定基礎額に,市町村立地係数を乗じた額が当該市町村の標準的な家賃となる。仙台市は市町村立地係数が1なので,収入超過者となることによって最も急激な家賃上昇にさらされる第5階層の場合,65㎡の住宅の標準的な家賃は58,500円と考えて良い。公営住宅家賃は住戸面積に概ね比例するので,60㎡では54,000円,55㎡では49,500円,50㎡なら45,000円が標準的な家賃である。そこで,60〜65㎡なら6万円未満,55〜60㎡では5万5千円未満,50〜55㎡では5万円未満,45〜50㎡では4万5千円未満の住宅を,第5階層が退去した場合に居住可能な公営住宅並み住宅とみなして該当物件を検索すると,147件,0.65%しかない。しかも,これらは,都心から遠く離れ,交通が不便で,築年数も古い老朽物件がほとんどを占める。仙台市が言うように民間賃貸住宅が豊富だから,居住の安定が損なわれる懸念はないと楽観することはできない。

第3の点に関して,仙台市営住宅の空き家募集が高倍率であることは事実である。その一方で,老朽住宅の空き家は埋まることはない。市営住宅募集における高倍率は,仙台市が民間賃貸住宅事業者に忖度して市営住宅の新規供給を自ら抑制してきたこと,老朽住宅の修復や更新を行ってこなかったことの反映である。それにも関わらず空き家募集の高倍率を理由に収入超過者対応を拒否することは,仙台市自身の怠慢を収入超過者の過大な負担に転化するもので,到底容認できるものではない。

収入超過者問題は自治体の対応で解決できる

収入超過者問題を適法的に解決するには,上記のように,① 住宅被災者を「居住の確保に特に配慮の必要な」最量階層に位置付けて,その入居収入基準を公営住宅法が許容する上限である政令月収25万9千円まで引き上げること,あるいは,岩手県や福島県(同県の自治体ではいわき市)が行なっているように,② 復興需要による資材・労賃等の高騰が生じる前に供給された公営住宅の近傍同種家賃を「みなし近傍同種家賃」として,事実上の上限家賃とする,の2通りが考えられる。

私が事務局に参加する東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター(以下,みやぎ県民センター)は,2018年に郡和子仙台市長と面談して,上記①の方法で解決を図るべきこと,そのために仙台市営住宅条例第6条の一部を改正することを提案した。

また,その際,近傍同種家賃は収入超過者の中でもより収入の低い層に重く,より収入の高い層に軽い逆進性を有し,応能応益家賃という公営住宅家賃の基本理念に悖るものであり,上記復興庁事務連絡が,入居収入基準を引き上げて「収入に応じた家賃とすることが可能」として対応を促したのは,その矛盾を自覚しているからであることも指摘した。さらに,みやぎ県民センターの提案に従えば,仙台市の歳入にとっても有利であり,高齢化が急速に進行する復興公営住宅のコミュニティ支援にとっても有益であることも丁寧に説明した。

加えて,仙台市が収入超過者対応を行わない理由として,市内には「家賃,規模ともに多様な民間賃貸住宅が多数存在し」仮に復興公営住宅を退去することになっても住宅に困窮する懸念はないとしている点についても,

- 住宅ストックと,現に入居募集をしている空き住戸とは異なり,復興公営住宅を退去することになる住宅被災者が,住宅に困窮するか否かは,適切な空き住戸がどれだけ存在しているかが重要であること

- 実際にインターネット検索で確認できる2万2千戸あまりの募集住宅のうち,公営住宅家賃と同等で,家族で居住可能な住宅は178戸,0.79%に過ぎないこと,また,それらの住宅は仙台都心から遠く離れ,築年数が古いなど,子育て世帯の居住に適さないものであること

を具体的に示して,市の論拠の誤りを指摘した。

(仙台市に提案した際は,家賃4万円〜5万円,面積45〜65㎡の住戸を該当住戸とした。)

このように道理を尽くした提案にも関わらず,仙台市は自らの主張の誤りを認めずにその論拠に固執し,収入超過者対応を頑なに拒んでいる。先の市議会における庄司議員の質問にも,近傍同種家賃の逆進性を認めながら,大量で多様な民間賃貸住宅の存在という従来の論拠に固執して,姿勢を改めようとはしていない。

他方,対策の②については,近傍同種家賃の逆進性を克服できるものではないため,これまで強く主張はしてこなかった。しかし,近傍同種家賃そのものの上昇が顕著であることから,みなし近傍家賃の効果も軽視でない。そこで,住み良い復興公営住宅を作る住民の会(住民の会)が2月に仙台市に宛てた要望書には,収入超過者を裁量階層に位置付けることに加えて,「支払い可能な水準への上限家賃の引き下げ」も要望事項に加えることになった。しかし,市は,上限家賃の引き下げ(みなし近傍家賃の設定)についても,大量で多様な民間賃貸住宅の存在を理由に,同じく拒否する姿勢を示している。

私たちが行なってきた,収入超過者の裁量階層化とみなし近傍同種家賃の導入要求は,復興庁事務連絡の立場とも一致し,全く正当なものだ。しかし,復興公営住宅を含む公営住宅家賃の扱いを定める権限は,供給主体である自治体にあるために,仙台市が,頑なに要求を拒む姿勢を崩さない限り,実現できる見込みがない。今後も,私たちの正当性を訴え,世論を味方につけて仙台市に対応の転換を求めることは重要だが,収入超過者の皆さんの生活の圧迫は耐え難く,一刻の猶予もない。これまでの提言や要望書では仙台市の姿勢を変えることができないとすれば何が必要だろうか。

収入超過者問題への新たな視点

私たちの最大の弱点は,割増家賃に苦しむ収入超過者自身を前面に立てた形での要求行動に取り組むことが不十分だったことだ。復興公営住宅入居者の中では,収入超過者は相対的に少数派であり,公営住宅法で明け渡し努力義務が課せられているということが後ろめたさを生んで,自ら積極的に声を上げる収入超過者と繋がりを持つことができなかった。しかし,この間のあまりに非常識な家賃上昇に直面して,共産党仙台市議団に相談をされた収入超過者の中には,自ら矢面に立つ覚悟をされた方もおられると聞く。実際,その方が自身の窮状を直接市に訴える機会が持たれたが,これまでにない大きな前進であると思う。しかし,冒頭で述べたように,市は別の市営住宅への転居を勧めるなど,根本的解決には後ろ向きである。収入超過とされた当事者の心労は激しい。直接訴えても何も変わらないとなれば,矢面に立つ覚悟も萎えてしまうことになる。

第2の可能性は,法的手段に訴える可能性だ。もちろん,最初から,裁判に持ち込むというのではない。実際の裁判になれば,決着が付くまでに長期間を要し,現に追い立ての危機にある住宅被災者の救済にはならない。しかしながら,市の頑なな姿勢を切り崩すには,法外な近傍同種家賃と割増家賃は違法であるとして法的手段も辞さないことを打ち出して,交渉の武器とすることを考える必要がある。割増家賃の違法性を収入超過者が認識すれば,「住み続けることのできる家賃を」という自らの要求の正当性に対する確信につながり,当事者自身が運動の主体となる意欲を高めることができると期待するのである。

法的手段が理論的に可能であるという根拠

以下に,私が法的手段が可能と判断する根拠を列挙する(上記の記述との重複があるが,論理構成上必要なので許容されたい)。

- 東日本大震災の特例により災害公営住宅の入居に際して収入を問わないことになったにも関わらず,入居後3年を経て収入基準を超える収入がある場合,明け渡し努力義務と割増家賃が課せられることについては一切の特例がなされなかった。

- 従って,管理開始から3年後という近い将来,収入超過として明け渡し努力義務と割増家賃が課されることになる入居者がかつてない規模で発生することは予定されていた。

- その場合収入超過者が最終的に課される事になる近傍同種家賃の金額が各々の住宅ごとにどの程度の金額となるかについて,復興公営住宅の供給主体である仙台市は正確に予測できる(算定できる)立場にあった。他方,仙台市以外は,誰一人としてその金額を知ることができない状態に置かれていた。

- 近傍同種家賃は,その語義的意味に反し,それぞれの復興公営住宅について,全く同じ住宅を同一の敷地において,土地の取得費,建築に要する資金を市場において調達し,その資金によって建設して賃貸経営を行なった場合に,投資した資金を回収するに足る仮想の家賃である。既に多くの建設実績によって,その仮想家賃が,それぞれの住宅の近隣において実際に供給されている民間賃貸住宅の家賃から見て極めて高額になることは,供給主体(貸主)である仙台市は当然に認識することができた。また,貸主として認識していなければならなかった。

- 実際の近傍同種家賃は,収入超過者といえども,支払い能力をはるかに超えるものとなっており,仙台市はそれを建設時において当然に認識していたはずであるから,入居契約に至る前に,収入超過になれば課せられることになる近傍同種家賃の額を入居希望者に周知して,当該入居希望者が入居後に不利を被ることのないように十分な説明を行うべき義務があった。

- ところが,仙台市は,入居募集に際して配布した募集案内においては,入居3年を経て収入超過となった場合に「復興公営住宅を明け渡すよう努めていただくとともに、一定の割合の金額が家賃に加算されます」,また,高額所得者であっても「入居後5年以上経過し、収入超過者のなかでも特に高額な所得の方は、復興公営住宅を明け渡していただくこととなりますので、申し込みにあたっては十分にご検討ください」と記載したに過ぎない。募集案内の最後の方には,募集住宅の規模別収入階層別予定家賃一覧が添付されているが,第5階層以上の収入超過者であっても本来家賃の予定額が記載されているに過ぎず,特に第5,第6階層が,第8階層の本来家賃をさらに上回る近傍同種家賃を課されることになると認識できる情報はどこにもない。

(東部地区災害危険区域居住者の移転支援に関わる説明資料では,収入超過者に対しては,「住宅の明げ渡し努力義務が生じ,通常の家賃に割増賃料が課されます」,また高額所得者に対しては「住宅の明け渡しの対象となり,民間の賃貸住宅並みの家賃が課されます」となっている。) - 仙台市の行なった説明が,極めて不十分なものであったから,入居募集時に応募者が,入居後において仮に収入超過となった場合に,自らの支払い能力を超える家賃を課される可能性に思い至らなかったとしても,それを応募者の過誤として,応募者の責任に帰することはできない。

- 仮に,応募者にある程度以上の学識があり,公営住宅法と同施行令を調べ得たとしても,法令には収入超過者には「近傍同種家賃」を課すとの記述があるに過ぎず,近傍同種家賃が上記4.に説明した意味と認識することは不可能である。むしろ語義的には,居住する住宅の近隣において現に存在する民間賃貸住宅家賃に相当する家賃と理解するのが自然であり,現に借地借家法第32条1項において,家賃値上げ(又は値下げ)の正当事由とされる「近傍同種の建物の借賃に比較して不相当」とみなされる場合は,家賃相場との乖離を指している。他方,計算された近傍同種家賃は,多くの場合,賃貸住宅需要を構成する個人または世帯にとって支払い能力を超えるものであるから,実際にその家賃の住宅が民間賃貸経営者によって供給されることはなく,現に存在する民間賃貸住宅家賃は,近傍同種家賃を大きく下回ることになるのが通例である。すなわち,収入超過によって,入居住宅の近隣に現存する民間賃貸住宅家賃を大幅に上回る家賃を課されることになると認識することは不可能である。

- かつてない規模の収入超過者が発生することを予定しつつ,応募者に十分な説明もせずに,事実上無条件で入居契約をした以上,収入超過となる入居者に多大な不利益を負わせることになるから,収入超過者が実際に発生する前に,仙台市自身の判断で住宅被災者を特に居住の確保に配慮が必要な世帯(裁量階層)と位置付けて,収入超過者の発生を抑制するなど,入居者の不利益を回避する手段を講じる必要があった。また,それは仙台市の権限により仙台市自身には何の損害ももたらすことなく可能であった。とりわけ,復興庁が2017年11月に発した事務連絡において,収入超過者問題を回避する具体的手段として「入居収入基準の引き上げにより、収入に応じた家賃とすることが可能」(下線,太字は原文のまま)と例示したことは,仙台市が誤りを正す好機であった(この事務連絡を受けて,岩手県,福島県,また宮城県内の11市町が,割増家賃の減免や近傍同種家賃の軽減につながる独自の対応をとっている)。それにも関わらずそれを怠ったことは,市民の生活を守る自治体の責務に対する明らかな懈怠であると言わなければならない。

- 以上を勘案すると,収入超過者には最終的には近傍同種家賃に至る割増家賃を課すことが公営住宅法に定められているとは言え,入居契約時に入居希望者が正しく認識できるだけの十分な説明を行うことが可能であるにも関わらず,適切な説明なしに入居契約を行い,入居者が認識不可能かつ支払い能力を超える高額の割増家賃と近傍同種家賃を,公営住宅法の定めをたてに,入居者の同意と納得のないままに一方的に課することは,公営住宅以外の賃貸住宅における貸手と借手の権利・義務の関係に照らして著しく不当であり,公序良俗に違反する法律行為であって違法である(民法第90条)。

1.,2.については,上記の収入超過者問題顕在化の経緯で説明した。ここでは,大震災特例の瑕疵で,特例を定めた段階で大量の収入超過者発生が「予定されていた」ということが重要である。

3.,4.,5.は,法第16条第2項,公営住宅法施行令(以下,単に例)第3条,同施行規則(以下,単に則)第20条〜第23条。つまり法令上に明示されており,仙台市に「知らなかった」とは言わせない。

6.については,当時の募集案内を精査した。ここが,貸主責任の最も重要な点である。

7.,8.は,「入居者が高額な割増家賃が課されることを承知の上で契約したので,自己責任だ」という主張が行われることを想定しての反論。ただし,それにとどまらず,近傍同種家賃の計算式が,借地借家契約における慣行ともかけ離れたものであることも示している。

9.は,行政の不作為責任の主張。

10.は,割増家賃を課すことを行政の「処分」と考えて,「処分」の違法性を公序良俗違反に求めたもの。借家契約上貸主は借主の居住権を誠実に守ることが期待されているのにわずか3年で事実上退去を迫るのは「信義則違反」とする主張も組み立てうるかもしれない。その場合は11.に追加することになろう。

公営住宅を総合的な住まいの政策の要に

第3の新たな展開は,公営住宅を低所得者向けとする位置付けを根本から転換し,公営住宅を含むさまざまな公的賃貸住宅と民間住宅とが連携して,低所得者や,特に居住の安定を図るべき必要に迫られている世帯,災害被災者に限らず,全ての人々の居住の安定を実現する総合的な住まいの政策を確立し,その要として公営住宅が役割を果たすことができるようにすることである。

そもそも,公営住宅法の制定当時は,公営住宅は低額所得者向けに特化したセーフティネット住宅という位置づけではなかった。

法第1条の規定による公営住宅の目的は既述のとおりであり,事業主体が定めた入居収入基準を上回る所得がある世帯の入居を制限することを定めている。この規定は、1951年の同法成立以来不変であるが,しかし後述の通り,1996年に全面改正される以前は,第一種,第二種と2種類あって,第1条の規定に文字通り合致するのは,第二種公営住宅であり,第一種公営住宅は,設定される家賃負担が可能な世帯を対象とするものであった。すなわち,公営住宅全体が低所得者向けとしてセーフティネットの役割を担うようになったのは,第一種,第二種の区別が廃止された新法以降のこととである。

ただし,整備基準や入居収入基準は,新法以降も,政令で国が定める基準に従う建付だった。だが,2011年の地域主権改革一括法で,政令による基準は参酌標準となり,自治体は政令の基準を目安として自身の条例で主体的に決めることができるようになった。とはいえ,従来の基準をそれを契機に変更した自治体は少ない。すなわち,大半の自治体は,法第23条及び令第6条第2項が参酌標準とした政令月収15万8千円以下をそのまま採用しており,仙台市の場合にも,15万8千円が入居収入基準である。また新法は,第一種,第二種の区別を廃止した代わりに,「入居者の心身の状況又は世帯構成,区域内の住宅事情その他の事情を勘案し,特に居住の安定を図る必要がある場合」として条例で定めた条件を有する世帯(これを「裁量階層」と呼ぶ。なお,それとの対比において一般の収入基準を満たす世帯を「本来階層」という)については,通常の入居収入基準を引き上げることが可能とした。ただし,従来から,無制限に上げて良いのではなく,新法成立当時は収入分位40%の水準として定めた金額を上限としていた。新法制定当時,第一種,第二種の廃止によって,収入基準が収入分位25%に統一されると,直前の第一種公営住宅の収入基準がカバーしていた収入分位33%までのかなりの世帯が収入超過になることに強い懸念があったことに配慮したものであろう。2011年の政令改正は,この上限収入も収入分位50%に相当する政令月収25万9千円に引き上げるとともに,自治体の判断によっては,全ての世帯の収入基準をその上限まで引き上げることも可能とした(家賃低廉化補助は,収入分位40%以下が入居している住戸を対象)。とはいえ,裁量階層の入居収入基準を25万9千円まで引き上げた自治体は極めて少なく,仙台市の場合も収入分位40%,21万4千円に据え置いている。

ここで,次の図によって,入居収入基準とその所得分位の変化を見ておこう。

この図は,国交省の社会資本整備審議会のもとに設けられた公的賃貸住宅のあり方に関する小委員会の第二回(2005年5月30日)の配布資料から取ったものである。図を見れば明らかなように,第一種公営住宅の入居収入基準は,公営住宅法が成立した1951年から10年間は収入分位81%をカバーするものであった。その後段階的に引き下げられたものの,1967年までは60%をカバーしていた。

一般的認識としては,大都市近郊で勤労者向けに宅地開発と住宅供給を一体的に行う住宅公団(日本住宅公団法,1955年)が設立され,また,経済成長の加速とともに住宅政策のウェートが持家取得に移る中で,公営住宅は低所得者向けに特化するようになったと理解されているが,厳密には1996年の公営住宅法抜本改正で第一種と第二種の区別が廃止され,入居収入基準も収入分位25%相当に統一されて以降のことだと言って良い。すなわち,収入超過者問題の発生のルーツもまた,1996年の公営住宅法抜本改正に遡ると考えて良いだろう。

さて,この改正自体は,悪いことばかりではない。応能家賃は,住宅政策の研究者の多くはそれを正当なものと見做していた。低所得者だから低家賃でというのは良いが,安いなりの質で良いというのは人権侵害である。この法改正以前には,第一種が中堅所得者向け,第二種が低所得者向けとされ,第二種の家賃が低く抑えられる一方,住宅の質は明らかに劣悪だった。これは住宅政策の研究者にとっては許容し難いものであり,人間らしい暮らしを保障する質の住宅に居住でき,しかも支払い可能な家賃で提供するのが当然だというのが共通見解だったのである。アメリカ合衆国の低所得者向け家賃補助制度(バウチャー制度)「Section 8」(地域の平均収入の50%以下の所得であればバウチャーを申請でき,バウチャーを取得すれば,住宅の質にかかわらず,家賃負担は総所得の3分の1以下となる。差額は,政府が家主に保障する)を評価する研究者が多かったのも,そのような理由からである。

もう一つ重要なのは,この改正に当たって,附帯決議がつけられた。決議が守られているとはお世辞にも言えないが,内容は重要なので,ここに引用しておこう。

公営住宅法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

政府は,本法の施行に当たっては,次の諸点に留意し,その運用に遺憾なきを記すべきである。

官報(号外)平成8年(1996年)4月19日

一 良質な賃貸住宅の不足に対処するとともに,地方における定住の促進を図るため,公営住宅や特定優良賃貸住宅の的確な供給に努めること。

二 第七期住宅建設五箇年計画の推進にあたっては,住宅サービスに対する国民の多様なニーズへの対応を図るため,積極的に,公営住宅の供給と合わせて良質な民間住宅の供給が図られるよう,住宅市場の環境整備を行うこと。

三 住宅行政の推進に当たっては,高齢者・障害者等の居住の安定が図られるよう,シルバーハウジングプロジェクトの推進,公営住宅団地への福祉施設の併設,公営住宅のグループホーム事業への活用等,福祉行政等との連携に積極的に努めること。

四 良質な地域社会に資するため,公営住宅と他の公共賃貸住宅とを混合して供給し,相互の住宅間の住み替えを促進して入居者の居住の安定を図れるようにするとともに,管理の適正化を図るために他の公共賃貸住宅の管理者との連携を強化すること。

特に注目してほしいのは,第四号である。公営住宅,公社住宅,UR賃貸住宅などを”混合して”供給し,相互の住み替えを図るとともに,公営住宅以外の他の公共賃貸住宅の管理者と連携するように求めている。すなわち,多様な公営住宅を一団地内に混在させて開発し,家族構成の変化,所得の変化や将来見通しに従って,公的賃貸住宅間でよりふさわしい住宅に住み替えながら,それぞれの世帯が居住の安定を図ることができるようにするべきだというのである。

この考え方を突き詰めれば,建物や住戸を物理的に分けるのではなく,多様な公的住宅供給主体が共同で集合住宅を建設し,入居者は同じ住戸に住み続けながら,その住戸に住む世帯の所得条件の変化に応じて,住戸の方の位置付けを変えれば良いということにもなる。所得が下がれば公営住宅として扱い,所得が上がれば,特定公共賃貸住宅(特公賃:政令月収15万8千円〜48万7千円が対象)やUR賃貸として扱い,また所得が下がれば再び公営住宅として扱うのである。地域の実情によっては,民間事業者も加わって社会住宅供給公社を創設し,単身用住戸なども含めて建設してソーシャルミックスの実現を図る展望も描くことができる。

この発想は,決して絵空事ではない。陸前高田市では,災害公営住宅の収入超過者が住む住戸を「みなし特公賃」として扱うことで,応能応益家賃で居住継続が可能とした。あるいは,公営住宅の空き住戸を,学生向け住戸や市域・町域外からの移住促進住戸として活用している事例もある。厳しさを増す資源制約の中で公営住宅も長寿命化が求められているが,単に長期間維持するだけでなく費用効果も重要である。すなわち,空室を出さないこと,コミュニティの強化によって行き届いた管理を維持することも大切である。ソーシャルミックスを実現して魅力ある住宅コミュニティを築くこと,その実現の要に公営住宅をはじめとする公的賃貸住宅を位置付けることが求められる。私は,その道筋によって収入超過者問題の根本的解決が図られることを展望したい。