<はしがき>

前回(その2)に続く表記報告書の「5.各事業の特徴と留意点について」以降の問題点に関する覚書である。

■「5.各事業の特徴と留意点について」(P45)

「(1)防災集団移転促進事業」(P45)は、(特徴)と(留意点)でも指摘しているように、移転を目的とした任意事業(都市計画決定を要しない)なので、地域の強い要請や主体的な取組がない限り、まちづくりとしての役割を担うことは少なく、地域文化の継承や事業後の地域の持続可能性に多くの課題を残す結果となった。特に復興にとってはコミュニティと住まいの再建を一体的に捉えていくことが重要であるが、「柔軟な計画変更ができる仕組み」(P45)と、今後の拡充が必要な生活再建支援制度のため、被災後直ちに生活再建に取組める被災者とそれ以外の被災者とが分断され、コミュニティの崩壊に至った被災地も少なくなかった。中には、津波シミュレーションによる災害危険区域の区分と移転支援策の差別化を連動させ、被災者の移転促進と集約化を迫るような被災自治体もあった。

最も深刻な問題は、集落の集約化方針こそ住民の反発により実現できなかったが、沿岸集落から中心市街地等への移転の流れを止めることは出来ず、事業による土地の買収が宅地のみという特例措置も加わり、生産(移転元地)と生活(高台)が全く切り離されてしまうという生活もコミュニティも崩壊した地区も多い。また、今後の少子高齢化で、一気に地域が消滅する可能性のある移転地区も少なくない。このような事業のあり方と、その迅速性、効率性の追求がいかなる事態をもたらしているのか、発生している問題をすべて明らかにして、そこから今後の教訓を引き出すことが求められている。

特に防災集団移転事業を「機能集約」という都市開発のために適用した仙台市の問題についてふれておく。被災直後に「住民の意向に関わらず、市が集団移転を強く推進」(仙台市都市整備局内打合せ資料)するとして、仙台東部エリアにおける「多重防御」「避難施設」「内陸移転」の方針を固め、沿岸部一帯に災害危険区域の指定を行った。被災者の移転先は市の「都市計画の方針(都市計画マスタープラン)」のコンパクトシティ構想の流れに沿った鉄道沿線エリアとし、特に同構想の主軸である地下鉄東西線の利用客増加(沿線開発)に焦点が当てられた。被災者は、地価の安い沿岸地区から一気に高地価のエリアへの移転だ。これは、津波被災の市町村の中でも、被災者の生活と居住環境を顧みない最も過酷な防災集団移転事業ではなかったのではないかと思う。

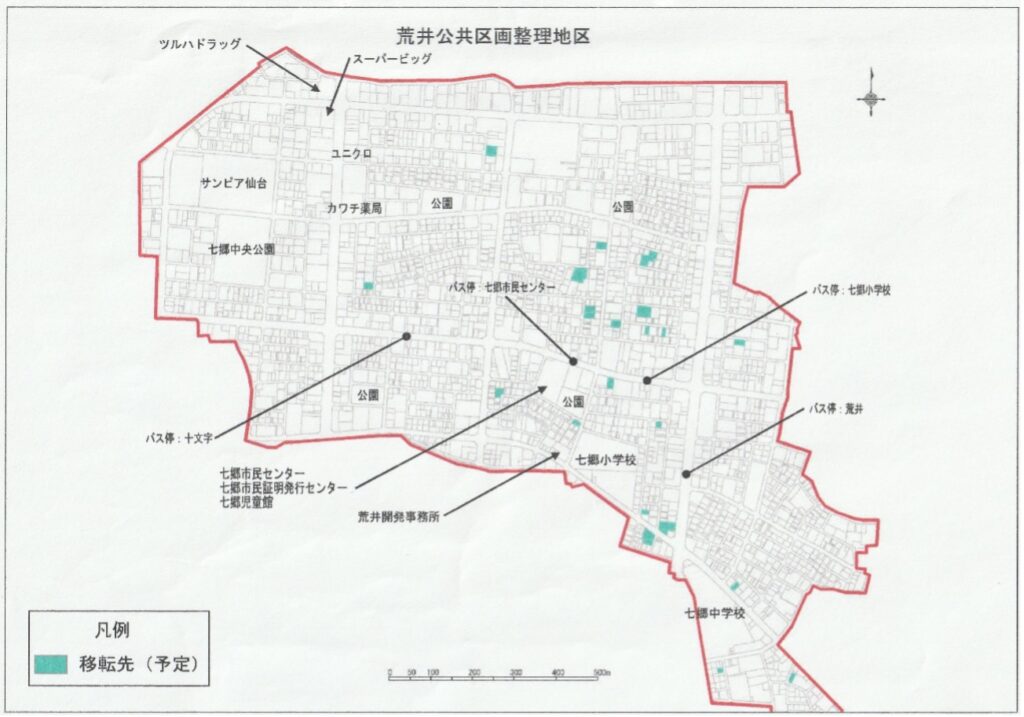

この内、地下鉄東西線のターミナル駅である荒井駅周辺には、移転先が4か所ある。いずれもが土地区画整理事業施行地区である。震災前からの施行地区が2か所、震災直後の事業着手が2か所である。まず仙台市荒井土地区画整理事業(市施行、149.9ha)は1986年度の事業着手から震災時まで25年を経過していたこともあり、既に集団移転に適するようなまとまった宅地はなく、コミュニティ形成などは全く考える余地のない住宅地の中に点在する〝売れ残り″を移転先に充てた。また荒井東土地区画整理事業地区(組合施行33.7ha、事業着手2009年度)では、市営住宅用地が確保されていたこともあって震災による移転先等の用地需要に応えることができ、それで苦境の事業環境が改善された。他の荒井西地区(組合施行46.8ha、事業着手2013年)と荒井南地区(組合施行、17.7ha、事業着手2013年)はいずれも震災後の移転先需要を見越した事業であり、二地区のそれぞれの事業規模は、防災集団移転事業の移転先である宅地面積を大幅に上回っており、そもそも仙台市が意図した防災集団移転事業の目的である「機能集約型の都市形成」とも相反する官民一体の惨事便乗型都市開発となっている。

●〝売れ残り″が移転先の仙台市荒井土地区画整理事業(市施行149.9ha、事業着手1986年)

●防災集団移転促進事業の移転先面積を大幅に超える荒井西土地区画整理事業(組合施行46.8ha、事業着手2013年)

防災集団移転事業のモデルとして岩沼市玉浦西地区が取り上げられている。しかし、その経過の陰には様々な問題があり、これらの評価をふまえた教訓を引き出す必要がある。本ケースは周知のように被災した沿岸部の6つの集落を内陸部に移転し、玉浦西地区として集約したことになっている。しかし、当該地区に移転したのは被災前515世帯の内282世帯(54.2%)であり、いち早く集団移転の決めた長谷釜地区でさえ70%弱であった。また、被災前20世帯の藤曽根地区は、8世帯(40.0%)のみの移転で、他は当該地区外での再建となっており、結果としては藤曽根地区の解散という事態に至った((公財)後藤・安田記念都市研究所調査報告書)。このような状況をふまえるならば、(留意点)の冒頭にある「防災集団移転促進事業は、迅速・柔軟で、多様な被災者のニーズに対応可能な仕組み」(P46)とは、被災者の生活再建の一局面を支援する(「住宅の移転を目的とする」(同)と明記されているが)という点では多様であるかもしれないが、それだけに容易にコミュニティ崩壊に直結しやすい事業であると言える。

防災集団移転促進事業を含めて「総合的なまちづくり」をするためには、津波復興拠点整備事業や土地区画整理事業との「各種事業の連携」が必要と明記されているが、特に宮城県の場合は、「高台移転」と「職住分離」(安全至上主義と一体)の方針の下、「迅速・柔軟」な防災集団移転促進事業が推進されたために同事業が〝一人歩き″し、野放図な展開になり、高額な事業費や小規模事業の発生など今後に禍根を残す問題が広がった。この真摯な事業検証が求められている。

「(2)土地区画整理事業」(P47)の実施は、被災3県の復興パターン調査対象の31自治体(岩手県11、宮城県15、福島県5)の内、7割弱(67.7%)の21自治体(岩手県7、宮城11県、福島県3)であった。地区数は65地区(岩手県19、宮城県38、福島県8地区)である。全体の事業面積も1,890haと、防災集団移転事業820ha、津波拠点整備280haを大きく上回る。しかも後者の2つの事業地区は土地区画整理事業の活用により実施されたエリアも多く、市街地復興に果たした土地区画整理の役割は傑出している。

土地区画整理事業の実施対象は、移転先(高台等)と津波被災市街地並びに移転元地であったが、この中の津波被災地と移転元地の整備には、土地利用目的が明確な津波復興拠点整備地区を含む場合もあるが、その他のエリアには移転後に残された大量の民有地が含まれており、今後ますます土地区画整理事業の適用と、その規模の妥当性が問われることになる。特に宮城県の場合は、特定行政庁である県の権限で、実際に事業実施に移された面積以上のエリアを対象(気仙沼市、名取市、東松島市等)に、建築基準法第84条と新たに制定された建築制限特例法に基づく建築制限を8か月の長期にわたって実施したが、この対応が市街地復興事業の方向性を決定付けた。

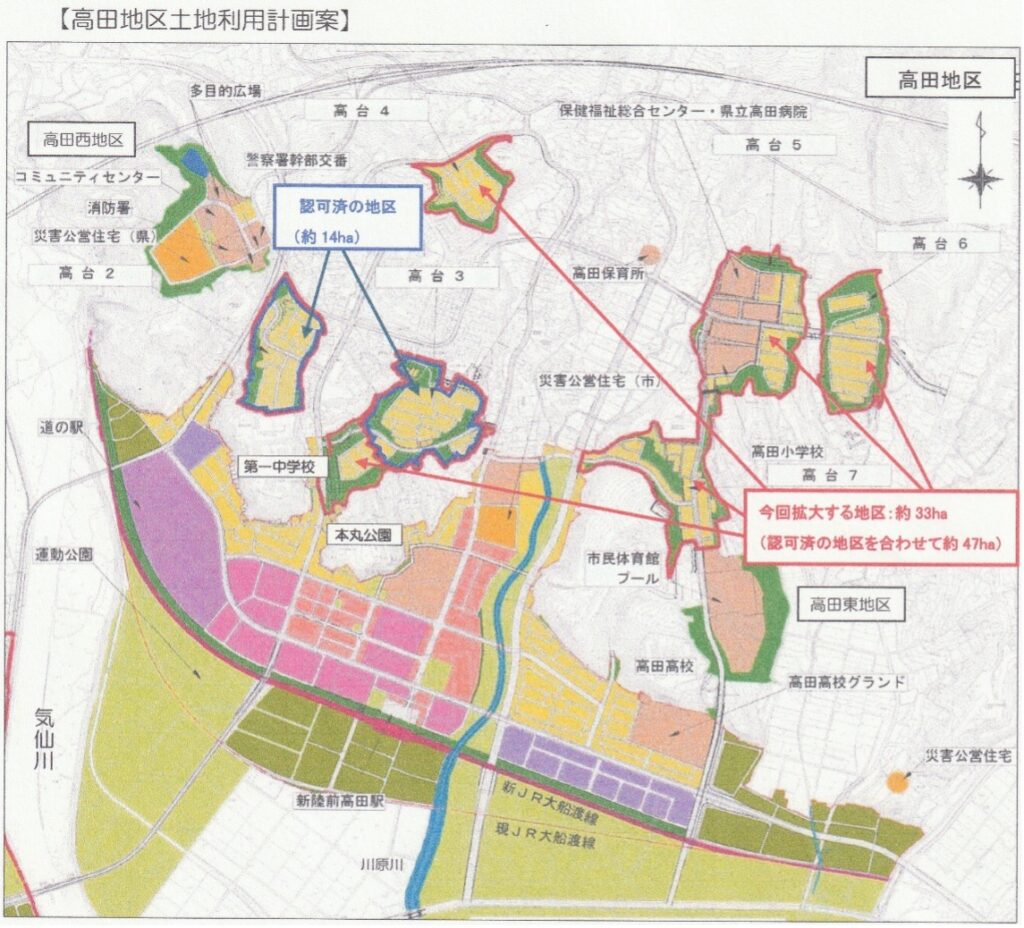

被災地の立地条件では土地区画整理事業の施行による地価の増進は期待できず同事業の実施が困難であった。さらに地形的な制約から大規模な緑地(法面)が発生せざるを得ず、公共減歩が過大になり、事業実施が困難であった。しかし、復興特区の推進計画及び整備計画の特例措置(緊急防災空地整備事業の適用)、交付金による事業の実施によって土地区画整理事業が可能となり、移転先整備も一体的、複合的に事業エリアに含まれる巨大事業(宮城県女川町や岩手県陸前高田市)の実施となった。特に陸前高田市高田地区、今泉地区では土地区画整理事業ありきの中、事業期間短縮を目的とした先行着手を区域外等に行い、規模縮小による計画変更が困難になるような展開となり、地区単位の高台移転がそのまま規模拡大に直結してしまった。事業後の効率的な土地利用を図るために申出換地を行ってはいるものの、未活用地問題の長期化、深刻化が予想される。

●陸前高田市高田地区被災市街地復興土地区画整理事業の変更;2013年8月事業説明会資料。下図「認可済の地区」が先行着手部分

都市政策を優先させた仙台市の防災集団移転促進事業の問題については前述したが、この事業と連携した土地区画整理事業の進め方もまた住民合意形成とは真逆の住民意向無視の典型であった。復興まちづくりの立場からも連携が求められる防潮堤建設と土地区画整理事業、防災集団移転促進事業の説明会がそれぞれバラバラで事態が混乱し、市民から住民合意形成の場づくりに関する意見書が出されたにもかかわらず、仙台市からは「公共団体施行は地権者の同意は必要なし」の回答、災害危険区域の指定を盾に現地再建希望者の切り崩しを進め、最後に被災地に残ったのは8戸のみであった。これらの現地再建に関わる住宅再建支援は一切なしで、市が買取った宅地は土地利用の効率化を図るために集約換地をしたが、残された8戸は「原位置換地」で安全対策も全くなしで、暗黙の地区外転居が強いられているような状況にある(参照「東日本大震災100の教訓-地震・津波編」みやぎ震災研究センター他編、クリエイツかもがわ発行)。

(留意点:これからの区画整理の基本方向)でも指摘しているが、言うまでもなく土地区画整理事業の優れた点は「土地の交換分合、集約化が可能」(P47)である。この視点から注目したいのは今回、多くの事業施行地区で申出換地や集約換地が取り入れられたことである。もちろんこの背景には前述したような事業後の未活用地問題への対応が課題となっており、事態の推移いかんでは益々、莫大な事業費を投入した市街地復興事業の適用とそのあり方が問われるからである。

市街地復興事業検証委員会資料(第3回2020年11月)において、代表的な土地区画整理事業として24地区の復興パターンと3種の市街地復興事業の組合せについて紹介しているが、この中で申出換地を行ったのは9地区(37.5%)であり、50.0ha超のケースの殆どが申出換地を採用している。このことは、今回大規模化した土地区画整理事業では、事業後の活用が見込めない土地が多く発生し、「原位置主義」では処理できない状況になっていると言っても過言ではない。しかし、申出換地をしたからと言って直ちに土地活用に結び付くものではない。これは、今後の事業検証とも関わる点であり、それぞれの申出換地がどの様な目的、目標の下に行われたのかについての分析が不可欠である(本ブログ(その2)で申出換地の簡単な地区比較を行っている)。

■「とりまとめ」をめぐる基本的な問題点

「とりまとめ」の「さいごに」で事業の成果と課題、教訓について概括している。本ブログではこれらの内容には関わらず、独自に「とりまとめ」をめぐる基本的な問題について概括する。

① 市街地復興事業はスクラップ&ビルドの一端しか担えないのか

「とりまとめ」は、全体として事業主義—縦割りが、問題をさらに複雑にしている—の域を出ていない。その事業とは言うまでもなく市街地復興事業という公共土木事業であり、この検証の範囲はその事業のあり方(分担や連携、効率性等)に焦点が当てられているようである。ところが東日本大震災の復興は、国の統治システムである組織と法制度、そしてこれらと一体となった技術によるものであり、3事業はその中でも予算規模から言っても大きなウエートを占め、事業により発生した問題も法制度と組織のあり方に起因するものが殆どである。「とりまとめ」では、検証の目的を「事前復興まちづくり」や「スピード感のある事業実施」(市街地復興事業の加速化措置)―迅速化、効率化の『加速化措置等』が一人歩きすれば、市街地復興事業は地域破壊の〝凶器″になる可能性もある―に焦点を当てようとしたり、復興事業後の「取り組み」へのすり替えも見られる。また、地域の実情を無視した「復興を変革の契機」という認識も妥当ではなく、普遍的なテーマである地域文化、住民自治の振興こそ明確にすべきである。

② 住民合意形成に対する認識(必要性、重要性)が希薄である

本来の市街地復興事業は、被災者の生活や生業再建のために行われなくてはならない。しかし、全体の進め方としては、安全至上主義の防潮堤建設ありきであり、特に宮城県は、職住分離という原則の下、建築制限(建基法84条、39条)と市街地復興事業の実施がトップダウンで推進され、事業への住民参加、合意形成活動はないがしろにされ、被災者に対しては一方的な事業同意のみを求めた。「とりまとめ」ではこれらの実態には全くふれず、住民合意という表現こそ一部に見られるが、変化に対応した住民意向把握と事業計画等との関係付けという技術的な一面にのみ焦点が置かれている。

③ 復興特区、特例措置等の制度設計をめぐる問題にはふれていない

既に指摘しているように今回の市街地復興事業の問題点は、特区制度や復興整備計画の特例措置が背景になっているケースが多い。例えば事業の大規模化も事業費の実質全額国費負担や、緊急防災空地整備事業の適用等と関係していると考えられるが、この実態把握を行う必要がある。復興基本法による最初の「基本方針」(2011年7月)でも国の「制度設計 の責任」を明確にしており、これらについての検証は避けられないものと考える。

④ 市街地復興事業のいわゆる事業主体(市町)の問題にもふれていない

市街地復興事業に対する県、市町村の対応はそれぞれ異なる。特に市町村が国の復興パターンの検討結果をそのまま復興計画に取り入れ、行政主導で事業を進めたのか、それとも主体的に住民・コミュニティ本位で取組んだのかが、その後の復興やコミュニティ形成に大きな影響を与えている。このような状況の把握についても国・県・市町村それぞれが行う必要があるが、特に前出の「基本方針」では「復興を担う行政主体は(中略)市町村が基本」と明確にしており、これにふさわしい検証が求められる。

(2021年11月3日)